こんにちは!推進部の早川です。

先日、久しぶりに外にでて、

かかみがはら航空宇宙博物館にいってきました。

すごいですね~~、様々な飛行機や設計図、模型が

広大な建屋の中にたくさん展示されていました。

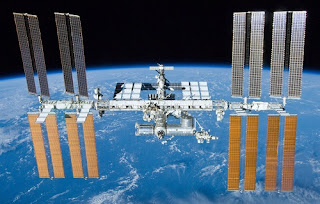

色々と周っていると、宇宙コーナーに、人工衛星や

月探索機などの装置が展示されていたのですが、

よく見ると、人工衛星に金色のペラペラしたものがついています。

人工衛星などでよく見る金のペラペラ(通称金ペラ)。

見覚えは有るのですが、なんで金色である必要があるのかとか、

そもそもなんのための金ペラなのか、これは前から疑問に思っていました。

でも、そこはさすがです。

抜かりがありません。ちゃんと説明が書かれていました。

この金ペラは、サーマルブランケットといい、

過酷な温度変化から人工衛星を守る「断熱服」なんだそうです。

この断熱効果は凄まじく、太陽からの熱が人工衛星の内部に侵入することを

防ぐための膜なんだとか。

実際に手に触れて触ることができましたが、

確かに、断熱効果がすごい!(気がする!)

ものすごい薄いペラペラでしたが、実際はプラスチックフィルム「カプトン」と網状の繊維「ダクロン」を交互に10層から20層も重ねた構造になっているそうです。

すみません、中身がペラペラなのは私の方でした。

一つ知識が深まったので、これから人工衛星の映像を観るたびに

鼻高々に「これは断熱服よ!」とペラペラ言えそうです。

| ツイート |

|

.jpg)